Die unerklärte Geheimnis des Weinens Christi über Lazarus

Christus weint. Die Auferstehung des Lazarus wurde für ihn nicht zu einem glücklichen Ereignis im Leben. Christus hatte keine Freude über die verlängerte Zeit der Gefangenschaft der Seele im Körper.

Die evangelische Erzählung von der Auferstehung des Lazarus wirft bei mir viele Fragen auf, auf die es keine Antworten gibt. Ich kann vermuten und denke, dass ich in vielerlei Hinsicht recht haben werde, wenn ich sage, dass der größte Mühe und Heldentat, die uns allen bevorsteht, das Sterben ist. Der Mensch nimmt daran nicht passiv teil. Seine Seele und sein Körper erfahren bisher unbekannte Belastungen: emotionale, schmerzhafte, psychische usw. So geschieht das Sterben in der Krankheit.

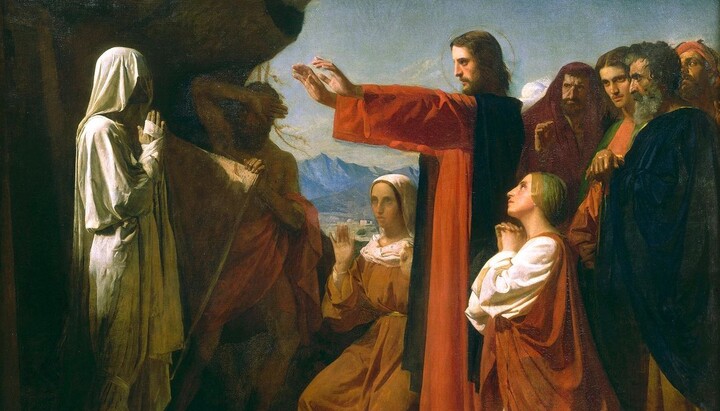

Lazarus, wie wir aus dem Evangelium wissen, war krank und starb. Er durchschritt diesen engen, qualvollen Korridor, der von einer Realität in eine andere führt. Und da ruft eine Stimme ihn auf, diesen Weg in umgekehrter Reihenfolge zu gehen. Und diese Stimme bietet nicht an, sie fordert: „Lazarus, komm heraus.“ Und in der gebietenden Stimme klingt ein Hauch von Weinen…

Lazarus hat keine Wahl. Er muss wieder in diesen Körper eintreten, der ihm bereits fremd geworden ist. Er muss wieder in seinen schweren Anzug schlüpfen, der, wie zuvor, die Seele mit Schmerz, Alter, Leiden und der Schwere der notwendigen Fürsorge belasten wird. Ja, über diese wunderbare Auferstehung werden sich zweifellos die Schwestern freuen, die Nachbarn werden erstaunt sein. Aber war Lazarus selbst darüber glücklich?

Ich glaube nicht. Er wusste, dass nicht viel Zeit vergehen würde, bis er diesen Weg erneut gehen müsste. Wieder muss er den schweren Weg des Todes gehen.

Die wunderbaren Allegorien, die mit theologischer Komplexität gepudert sind, die von der Auferstehung des inneren Menschen im Vergleich zum äußeren oder dem Triumph der Gnade über den Buchstaben des Gesetzes sprechen, erwärmen mein Herz überhaupt nicht. Das ist nicht das, was ich hören möchte. In all dieser gelehrten philosophischen Wortgewandtheit gibt es kein einfaches menschliches Verständnis des Wesens. Hier gibt es ein gewisses Geheimnis, das zwischen den Buchstaben des Wortes Gottes verborgen ist. Und dieses Geheimnis ist durch die Tränen des Retters am Grab des Lazarus durchtränkt. Natürlich werden die Kommentatoren unter dieser Veröffentlichung mir Weisheit lehren, indem sie die Worte des einen oder anderen Heiligen zitieren, wie man diese Tränen verstehen sollte. Mühen Sie sich nicht, bitte, all diese Kommentare kenne ich mindestens nicht schlechter als Sie. Nur haben sie meine Seele nicht erwärmt. Hier ist etwas anderes. Das, was nur Christus und Lazarus wissen, aber sie haben beschlossen, darüber besser zu schweigen.

Wenn Sie zu einem kranken Menschen gehen und das Medikament bringen, das ihn garantiert heilen wird, werden Sie nicht weinen. Sie werden sich freuen, dass Ihr Freund endlich von seiner quälenden Krankheit befreit wird. Sie werden mit einem Lächeln seine Verwandten und Freunde ermutigen und sagen: „Nun, jetzt wird alles gut.“ Sie werden glücklich sein, dass Sie das Licht in Ihren Händen tragen, das nicht nur Ihren Freund, sondern auch all jene, die ihn lieben, glücklich machen wird. Nach menschlichem Verständnis ist das genau das, was Christus fühlen sollte, als er Lazarus auferwecken ging.

Aber wir sehen ein ganz anderes Bild. Christus weint. Die Auferstehung des Lazarus wurde für ihn nicht zu einem glücklichen Ereignis im Leben. Der Retter hatte keine Freude über die verlängerte Haftstrafe der Seele im Körper. Weder Christus noch Lazarus freuten sich über dieses Wunder. Aber es war notwendig. Notwendig für die Mission, wegen der der Herr in diese Welt kam. Es war notwendig, das Unmögliche denjenigen zu zeigen, die Jesus folgten, und den Generationen, die über dieses Ereignis im Evangelium lesen werden.

Der Sohn Gottes rief Lazarus aus der anderen Welt, damit er seinen Weg als Märtyrer für Christus fortsetzen konnte. Niemand hat jemals wieder das Lächeln auf dem Gesicht des Lazarus nach seiner Auferstehung gesehen.

Christus weinte im Evangelium selten. Nur dreimal. Daher sollten wir seinen Tränen mit äußerster Aufmerksamkeit begegnen.

Das erste Mal weinte der Retter, als er auf Jerusalem schaute und wusste, welches Schicksal diese große Stadt erwartet. Es war das Weinen einer hilflosen mütterlichen Liebe. So weint eine Mutter, wenn sie weiß, dass sie ihrem Kind nicht mehr helfen kann. Ihr Herz schmerzt schrecklich, weil sie nichts ändern kann. Dieser Schmerz wird noch stärker, wenn die Mutter versteht, dass man dieses Leiden hätte vermeiden können. Aber gleichzeitig weiß sie auch, dass sein wird, was sein wird. Das Weinen Christi über Jerusalem ist der hilflose Schrei Gottes angesichts der menschlichen Freiheit.

„Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie die Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, und ihr wolltet nicht…“

Das letzte Mal weint der Retter im Garten Gethsemane vor seiner Kreuzigung. Auch dies war das Weinen des universellen Menschen Christus. Beachten Sie, dass hier, in diesem Kampf in Gethsemane, kein kleinster Hinweis auf den Pathos des Heldentums zu finden ist. Der Herr sagt nicht zum Vater: „Ich bin dir so dankbar, dass du mich würdig gemacht hast, für das Heil aller Menschen zu leiden! Das ist so wichtig und so ehrenvoll. Ich bin begeistert von diesem Privileg!“

Einige emotional aufgeladene Prediger, die mit der Bibel in der Hand hin und her über die Bühne laufen, würden es vorziehen, solche Worte von Christus im Garten Gethsemane zu hören. Aber nein, hier ist alles einfach und menschlich nah und verständlich. Der Retter empfindet Schmerz, Angst, Verlassenheit und etwas, das wie Verzweiflung aussieht. Aber er hat standgehalten, weil im Zentrum seines Lebens der himmlische Vater war. Christus lebte in Liebe und Treue zu ihm und wusste, dass er ihm in allem bedingungslos vertrauen kann und muss.

Das Weinen Christi im Garten Gethsemane ist für mich viel vertrauter und wärmer als die gesamte, später entstandene, heroische Literatur über die frühchristlichen Märtyrer. In diesem Garten weinte eine Seele, die mir in Menschlichkeit und Aufrichtigkeit sehr nahe steht. Hier ist Christus uns näher als in irgendeinem anderen Abschnitt der evangelischen Erzählung. Er ist kein gefühlloser Absolut. Seine menschliche Seele ist uns in allem verwandt. Und ich habe das Vertrauen, dass Gott mich in all meiner Schwäche ansieht, so wie er die Ehebrecherin ansah, die auf frischer Tat ertappt wurde, wie er die weinende Witwe ansah, die ihren Sohn verloren hat, und wie er den ihn verratenden Simon Petrus ansah.

Der Retter spricht sogar zu Judas, bei seinem letzten giftigen Kuss, mit dem Wort „Freund“. Selbst zu diesem Verräter hat Christus eine ganz andere Haltung als die, von der wir in den kirchlichen Gesängen des Großen Mittwochs hören. Und das gibt meinem Herzen viel größeren Raum für Liebe zu Christus, als all die Flüche, die in späteren Schriften der Liturgisten gegen Judas ausgesprochen werden. Der Herr ist in der Tat Liebe – groß, bedingungslos, barmherzig. Wie wunderbar ist das!

Das erste und letzte Weinen Christi ist uns verständlich, klar und bedarf keiner zusätzlichen Erklärungen. Aber zwischen diesen beiden Weinen steht das Weinen am Grab seines Freundes Lazarus. Und das ist, wie ich glaube, ganz und gar nicht das, was viele Exegeten uns zu erklären versuchen. Hier gibt es ein Geheimnis, das mit Worten nicht erklärt werden kann, aber das Herz sieht, wie immer, tiefer.